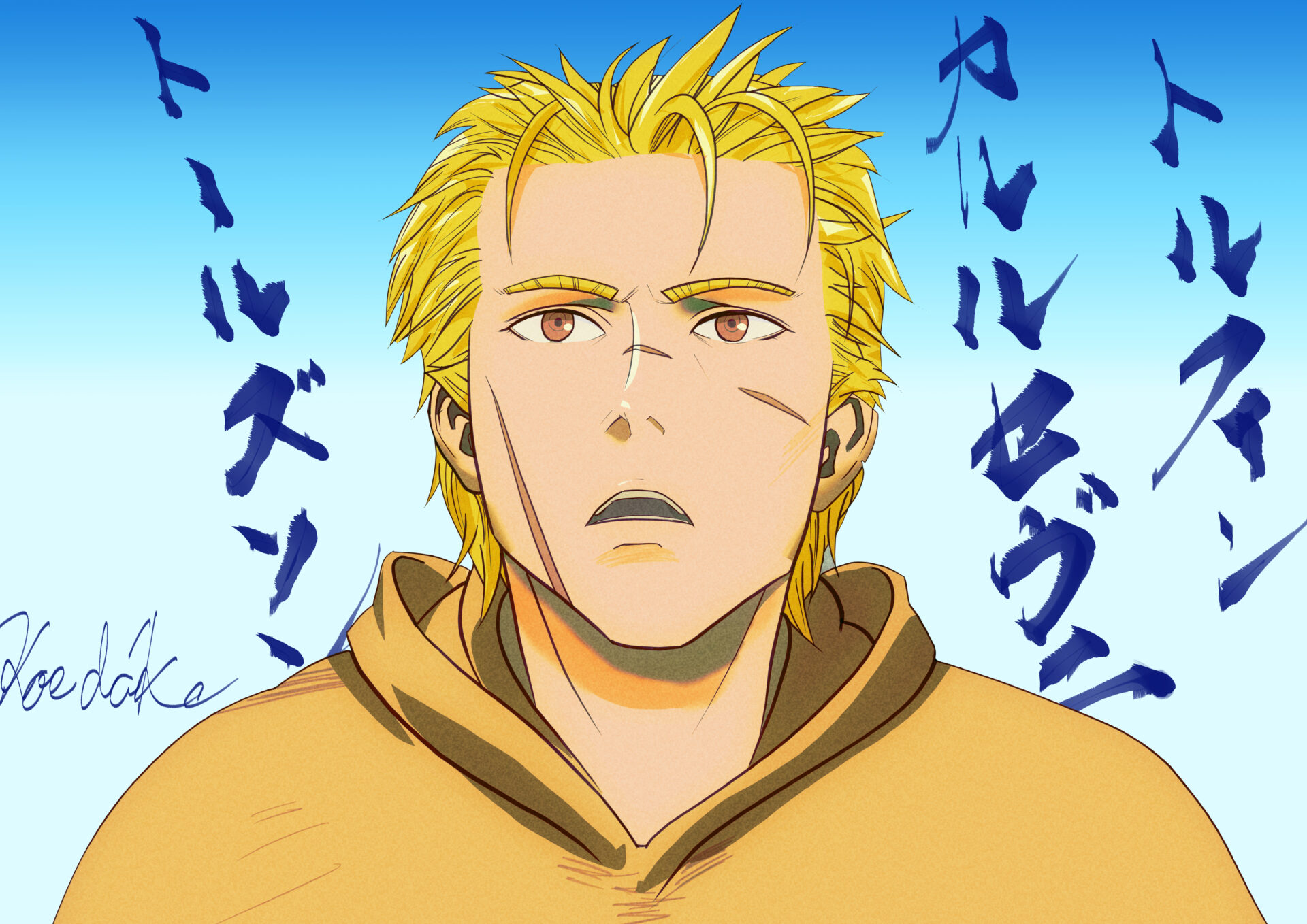

今回は漫画【ヴィンランド・サガ】の主人公トルフィン(トルフィン・カルルセヴニ・トールズソン)のモデルについて、本当に実在したのかという疑問を持つ読者に向けて全力で調べてきました!

というか僕が気になったから全身全霊をかけて調べた!!w

結論から言うと存在はしているし、漫画と史実で設定がかなり異なるんです・・・ここまで違うとは・・・。

史実のトルフィンの生涯やヴィンランド遠征の経緯を簡単にですが年表でわかりやすくまとめ、漫画に登場するレイフ・エリクソンやクヌート、親であるトールズ、ヘルガなどとの関係もガッツリ調べましたので、漫画を見て史実に興味が沸きましたら是非読んでください!!

- トルフィンが史実上どの人物を指すか

- 漫画との違いと共通点の整理

- ヴィンランド遠征の目的と結末

- 漫画の人間関係は本当にあったのか

トルフィンのモデルが実在する根拠

・トルフィンのモデルは実在したのか?

・史実だとどうなるの?

・ソルフィンの生涯

・年表で見る主要年譜

・レイフ・エリクソンとの関係は?

トルフィンのモデルは実在したのか?

モデルとされるのは、11世紀初頭に活動したアイスランドの商人・探検者ソルフィン・カルルセフニ・ソルザルソンです。

彼の名は中世アイスランドの叙事史料である『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』に記載があり、北大西洋圏で現実に活動した人物として扱われます。

ちなみに漫画のタイトルになっている【ヴィンランド・サガ】というは、『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』の二つを合わせて呼ばれている俗称です!

『赤毛のエイリークのサガ』本文は現代でも閲覧でき、研究・教育で広く参照されています。

↓『赤毛のエイリークのサガ』です

さらに、北米ニューファンドランド島の考古遺跡『ランス・オ・メドー』ではノース人(ノルマン人とも言われる。彼らによる船乗りが俗にいうヴァイキング)の住居跡や製鉄痕が発掘され、欧州勢がコロンブス以前にアメリカ大陸へ到達していた物証が示されています。

カナダ政府とユネスコはいずれも当該遺跡を公式に認定しており、欧州人の痕跡の年代は放射性炭素の年輪解析により西暦1021年と特定されました。これらの考古学的成果は、サガに描かれた西航活動の信憑性を強く補強してますね!

↑これはメチャクチャわくわくするニュースですよね!

ただ『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』の両作品が書かれたのが13世紀頃と言われており、11世紀から100年以上経って書かれた書物であることから色々と盛られたところもあるんじゃないかな?と僕個人的には思っています。

なお、アイスランドの人名は父称(または母称)で表記される慣習が中心で、ソルザルソンは家名ではなく「ソルザルの子」を意味します。ただ後述しますが、たぶん「ソルザル」ではなく「ソールズ」だと思われます。

英語で書くと『Thorfinn Karlsefni Thordarson』だから「ソールズ」・・・だよね??

史実だとどうなるの?

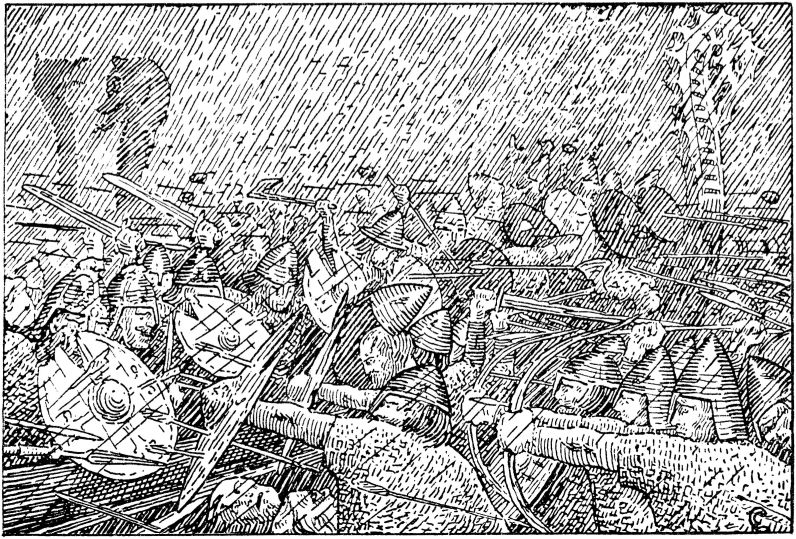

サガを突き合わせると、ソルフィンはヴィンランドを目指す入植団を率い数年にわたって定住化を試みました。

人数は『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』で差があり、男60人+女5人とする小規模説と、約160人規模とする大規模説が併存します。

現地では先住民と交易を試みつつ武器の取引を禁じるなど、協調と緊張が同居する局面が描かれますが、やがて衝突が生じ、撤収に至ったようです。

枠組みとしては「西航→越冬→交流と対立→撤退」という流れが両サガで一貫しており、細部に差異はあるものの史実の芯は共有されています。

このあたりは漫画【ヴィンランド・サガ】の『ヴィンランド建国編』以降とほぼほぼ共通していますね。

ソルフィンの生涯

ソルフィンはアイスランド北部で育ち、交易航海でグリーンランドに赴いた際にグズリーズ・ソルビョルナルドッティルと出会います。彼女はレイフ・エリクソンの弟ソルスタインの未亡人で、のちにソルフィンと再婚しました。

サガでは、レイフがかつて建てた住居の利用許可を得て西航したこと、家畜を伴う入植志向の準備を整えたこと、先住民との関係が悪化して撤退に至ったことが語られます。

帰還後はノルウェーを経てアイスランドに戻り、グラウムベール周辺に居を定めて名士となったと伝えられます。

ソルフィンの最後は記載が無かったので、どのように亡くなったのかは不明ですスイマセン。

余談ですが漫画【ヴィンランド・サガ】にも登場する妻グズリーズなんですが、史実ではソルフィンの死後、ローマへの巡礼を行い、帰郷後に息子スノッリの建てた教会の修道女となり生涯を終えたようです。

漫画のグズリーズ同様とんでもない行動力だな・・・w

年表で見る主要年譜

ざっくり年表をまとめると下のようになると思います。

| 年代 | 出来事 | 主な根拠 |

|---|---|---|

| 970年ごろ | ソルフィン誕生 レイフ・エリクソン誕生、11世紀に活動 | ブリタニカの人物項目(レイフ) |

| 1000年ごろ | レイフがヴィンランド到達と記録 | サガ記述の整理(学術概説) |

| 1000年代初頭 | グズリーズと結婚、ソルフィンが入植団を準備 | サガ本文(翻訳公開) |

| 1010年前後 | ソルフィン入植団が西航し越冬と交易を実施 | サガ本文(翻訳公開) |

| 1010年代 | 先住民との衝突を経て撤収 | サガ本文(翻訳公開) |

| 1021年 | ランス・オ・メドーの木材が年輪年代学で特定 | Nature(2021) |

漫画【ヴィンランド・サガ】ではレイフとトルフィンはかなり年齢が離れているように描かれていますが、調べたら同時期に誕生しているようです・・・これは知らなかった。

前述しましたが一番下の『ランス・オ・メドーの木材が~』っていうのは、当時原住民が使用していなかった金属により切断された木材が、年輪年代学によって1021年切断と断定されたんです。

なので1020年代位までは撤収していなかったと思われます。

レイフ・エリクソンとの関係は?

両者の関係は、航海史と姻戚関係の二層で整理できます。

航海史では、レイフが先行して西方に到達し、ソルフィンはその航路と拠点(住居)の継承を受けて入植を企図したと伝えられます。

姻戚関係では、ソルフィンの妻グズリーズがレイフの弟ソルスタインの未亡人であったため、親族として結びつきました。

サガの叙述は伝承的要素を含むものの、考古学の成果と照らすと「レイフの先行到達」「ソルフィンの入植試行」「撤収」の大枠が相互に補完し合う関係にあります。

このあたりも漫画と同じ展開ですね。

漫画【ヴィンランド・サガ】トルフィンと史実のソルフィンの相違点

・クヌート王とは接点がない

・ヴァイキングではなかった

・両親の相違点

・アシェラッドは創作!

・漫画との違いを整理

・まとめ トルフィン モデルの要点

クヌート王とは関係は無かった

クヌート王とトルフィン(史実モデルのソルフィン・カルルセフニ)が直接つながっていた事実は確認されていません。

血縁はもとより、漫画作品内の二人の接点であった臣従・同盟・共闘のいずれの観点でも交点は見当たりませんでした。

漫画【ヴィンランド・サガ】の物語では両者が互いに戦争の無い国造りを目指すことになりますが、史実上は活動領域が大きく異なり、また目的も違います。

まあここはなんとなくわかってましたが・・・もうちょいツッコんで史実上の接点が無いか調べてみました!

1)時代と活動圏が交差しにくい

史実のクヌート王はイングランド・デンマーク・ノルウェーを束ねた統治者で、主戦場はブリテン島と北海沿岸です。主な政治課題はイングランド王位の掌握と北海帝国の維持であり、征服・統治・財政と教会政策が中心でした。

一方、ソルフィンはグリーンランド到来した交易者で、家畜を伴う入植試行としてヴィンランド航海を実行しました。北米北東岸での越冬・交易・撤収という行動様式は、北海の覇権争いから地理的にも政策的にも離れています。

よって、両者が接触する必然性は乏しかったと考えられます。

というかまずありえないと言っていいでしょう。

2)史料上の接点もない

ソルフィン側を語る中核史料は『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』です。ここにクヌート王の名は現れません。

逆に、クヌート王を描く編年や年代記、宮廷叙述(イングランドの年代記群や王妃エンマ関連の賛歌、のちの北欧王統記など)にも、ソルフィンの名は見当たりません。

双方の史資料に相手の存在が出てこないという点は、接点が無いことを裏づける状況証拠になると思います。

3)混同が生まれやすい要因

もうちょい突っ込んで名前で調べてみました。

実は同じ時代の物語作品、というか当時の名前に「トル〜」とか「ソル〜」で始まる北欧名が多く登場するため、別人を取り違えやすいです。

「トル〜」といえばトルフィン以外だと漫画作品内にも登場した最強の男【のっぽのトルケル(トルケル・トール)】は実在し、のちにクヌートの重臣として知られます。

もちろんソルフィンとは別人ですよ!?

【トルフィン】という名前だと同時期にスコットランド北部、オークニー諸島の有力者トルフィン・ジグルズソン(トルフィン・ザ・マイティ)という別人が同時代に存在し、こちらはブリテン諸島の政治史と結びつきます。

一応ソースのリンク貼っておきますが、これ本当に居たのかちょっと自信無いですスミマセン…

もちろんソルフィンとは全く関係ありませんが、父親の名前がシグルドと言い、なんというか・・・いろいろと想像させてくれますw

4)作品上の共演と史実の線引き

漫画【ヴィンランド・サガ】は、時代の緊張と登場人物の動機を際立たせるため、複数の実在人物と創作人物の関係性を再構成してると思います。

クヌート王の存在は北海世界の強度を描くうえで非常に効果的ですが、ソルフィンの遠征は北米北東岸での入植試行であり、王権政治と接続されない構造が史実の姿です。

作者の幸村誠さんは漫画【ヴィンランド・サガ】25巻末で『こんな長い漫画にするほど資料がない!』と言っており、物語同時期の数少ない痕跡をいろいろと集めて作品を続けていたことがよくわかります。

作品を楽しみつつ、史実では両者が別系統で動いていたことを押さえておくと理解がより当時の世界が、なんというか立体的になるとおもいます。

5)年表でみる接点のなさ

最後に史実のクヌート王とソルフィン、両名の動きをザックリ年表にしてみました!

| 時期 | クヌート王の主要トピック | ソルフィン(トルフィン)の主要トピック |

|---|---|---|

| 990年ごろ | クヌート誕生 | 不明(サガにまだ出てきてない) |

| 1010年前後 | デンマーク勢の対英戦拡大 | ヴィンランド入植団の準備と西航 |

| 1016–1017 | イングランド王位の掌握・体制固め | 北米北東岸での越冬・交易と撤収の判断 |

| 1018–1028 | デンマーク継承、ノルウェー支配の拡張 | グリーンランド経由でアイスランド帰郷、家産形成 |

| 1030年代初頭 | 北海帝国の維持と教会政策 | 家系の伸長と地域社会への定着 |

クヌート王の政治・軍事の移動軸(ロンドン、ロスキレ、ニダロスなど)と、ソルフィンの移動軸(グリーンランド、ヴィンランド、アイスランド)は地理・目的ともにやっぱりまったく一致しませんね。

あと漫画では同い年と描かれていますが、史実では20歳くらい違うようです!知らなかったー・・・

総括

以上の要素を重ねると、クヌート王とソルフィンの間に史資料で確認できる関係はありません!まず会っていません!

当時は似たような名前が多いので、いろいろと混同して「あれ?この人会ってたんじゃね??」というようなことが多いですが、活動圏・目的・というか主に史資料の文脈を確認すると接点の無さが浮き彫りになってきますね。

いやぁ・・・これ調べた先人の方々の苦労が見える・・・ほんと尊敬するわぁ。

結論として、漫画【ヴィンランド・サガ】作品世界での関係性は演出上の再構成として楽しみ、史実としては両者が別個の系譜と関心で動いた、と理解しておくのが良いですね!

しかしほんとになんでこんなに似たような名前が広がったんでしょうね・・・わたし、気になります!

略奪をおこなう【ヴァイキング】ではなかった

トルフィンの史実モデルであるソルフィン・カルルセフニは狭い意味でのヴァイキングではありません。

【狭い意味】という言い回しがちょっとややこしいかもしれませんが、ヴァイキングという言葉の意味はけっこう広いんです!

話を戻しますが、少なくともソルフィン・カルルセヴニは『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』の両作品の中で、漫画【ヴィンランド・サガ】に出てくるような殺戮や略奪を目的とした野蛮なヴァイキングではありませんでした。

『二つのサガ』が描くソルフィンは、略奪を目的とした武装遠征の首領ではなく、交易と入植試行を担う商人兼探検者です。遠征の準備から一通り読み、どのようなことをおこなったのかがわかりました。

用語の整理:ヴァイキングは「身分」ではない

とりあえず「ヴァイキング」について簡単におさらいしておくと、ヴァイキングは『身分』ではなく『行為』ということを最初にお伝えしたい!

漫画でも主に表現され、みんな良く知っている中世北欧で語られるヴァイキング(víkingr)は、略奪【(掠奪:りゃくだつ)とも言います】航海という「行為」を指す意味ではないでしょうか?

ですがこれは正確ではなく、ヴァイキングは武装集団であったことは確かですが、略奪等の野蛮な行為以外にも交易商でもあり、農民であり漁民でもありました。

つまり!兼業略奪家だったわけです!・・・どこに専業を置くかによって変わりますが・・・w

ちなみにここまで何度か出ているヴィンランドの発見者、レイフも「ヴィンランドのwiki」では『ヴァイキング』と表現されています。

北欧社会の多くは農耕・牧畜・交易に従事し、必要に応じて遠征に参加しました。つまりはすべてのヴァイキングが常に武装略奪者だったわけではなかったということですね。

これは僕もここで調べるまでは勘違いしてました・・・なんかwiki内で『ヴァイキングに行く!』という言葉を見てから、『おいみんな!今日は俺とヴァイキングに行・こ・う・ゼ!』と言って周りを誘う謎のキャラを頭の中で勝手に作って笑ってますww

サガが示すソルフィンの役割は『商人・探検者・入植指導者』

ソルフィンは裕福な商人として描かれ、複数隻の船と物資、家畜を伴って西航しました。

『サガ』の作品内では女性を含む同行者が明記され、現地では先住民との交易を試みつつ、武器の売買を禁じる方針が語られます。

越冬のための住居を利用・整備し、資源を見極めたうえで撤収を決断した点も、継続的な生活基盤の構築を志向していたことを示します。

この辺は漫画のトルフィンととてもよく似ていますね!

交易と外交の姿勢

現地では乳や革製品など生活物資の交換が記され、危険度の高い武器取引は禁じられました。

緊張や小規模な衝突は発生したものの、初期対応はあくまで交易と共存の模索です。これは、領地や戦果の獲得よりも、共存による「持続的な暮らし」に軸足があったことを示唆していると思います。

本当に暴力は極力しないようにしているのが伺えます。

よくある誤解と整理

漫画【ヴィンランド・サガ】作品内では戦闘者としての魅力が前面に出ている一方、史実のソルフィンは商人・入植指導者としての側面が中心です。

戦いの場面は存在してもかなり消極的です。

ここら辺も最終盤のトルフィンと被りますね。

両親の相違点

トルフィン(史実モデルのソルフィン・カルルセフニ)の両親に関しても気になったので調べてみました。

漫画【ヴィンランド・サガ】に登場するトルフィンの父『トールズ』と母『ヘルガ』は、史料に直接対応する実在人物としては確認されていません。

一応名前が出てくる『赤毛のエイリークのサガ』作品内でのソルフィン・カルルセフニの両親と、漫画におけるトルフィンの家族設定は別系統であり、物語上の役割に合わせて設定を深掘りし、再構成されたものと思います。

史実の系譜と作品設定の違い

前述しましたが史実の人物ソルフィン・カルルセフニの両親の名は『赤毛のエイリークのサガ』作品内で出てきます。

父親の名前は「ソールド・ホースヘッド(Thord Horsehead)」で母親は「ソーラン(Thorun)」です。それ以上の設定は描かれていません。

というか名前も『赤毛のエイリークのサガ』作品内じゃ1,2回しか出てきませんw

これに対し、漫画【ヴィンランド・サガ】では父はヨーム戦士団の元大隊長という強い武人像、母は名門に連なる設定が付与されています。

余談ですが、作品当時は父の名を継ぐという北欧の命名慣習に基づくので、古ノルド語で書かれるソルフィンの名が「Þorfinnr Karlsefni Þórðarson」と記されており、この場合父称が示すとおり「Þórðr(ソールド)の子」となるようです。

こういうのがわかると面白いですね!

ヨーム戦士団と親族設定の扱い

ヨーム戦士団(ヨムスヴァイキング)は史料に登場する武装集団であり、首領シグヴァルディの存在も伝わります。

ただし、作品が描く「トルフィンの母=シグヴァルディの娘」という系譜は、史料の空白を物語的に補ったもので、裏づけは『赤毛のエイリークのサガ』内で提示されていません。

もちろんトールズがヨーム戦士団の大隊長だったという設定もありません。というかヨーム戦士団で名前が判明しているのは、僕が調べた限り「首領シグヴァルディ」とその兄弟である前述した「のっぽのトルケル」、ヨーム戦士団前首領の「パルナトキ」くらいです・・・

つまり漫画【ヴィンランド・サガ】トルフィンの親族設定は、実在要素(集団や首領名)を土台にしつつ、幸村誠さんがうま~~・・・・く時代に合わせて作った創作ですね。

ほんと凄いわ・・・

早見表:史実の親と作品の親

ちょっと表にしてみました。

| 観点 | 史実(ソルフィン・カルルセフニ) | 作品(トルフィン) |

|---|---|---|

| 父 | ソールド・ホースヘッド(Thord Horsehead) | トールズ(元ヨーム戦士団の将) |

| 母 | ソーラン(Thorun) | ヘルガ(名門の娘という設定) |

| 根拠 | サガ系史料の系譜伝承 | 物語上のキャラクター設計 |

以上のように、トルフィンの両親であるトールズとヘルガは創作です。

史実のソールドとソーランも名前のみで、出自などは不明となっています。ソルフィンはかなり裕福な交易商っぽいし、その出自をもっと詳しく知りたかったですねー!

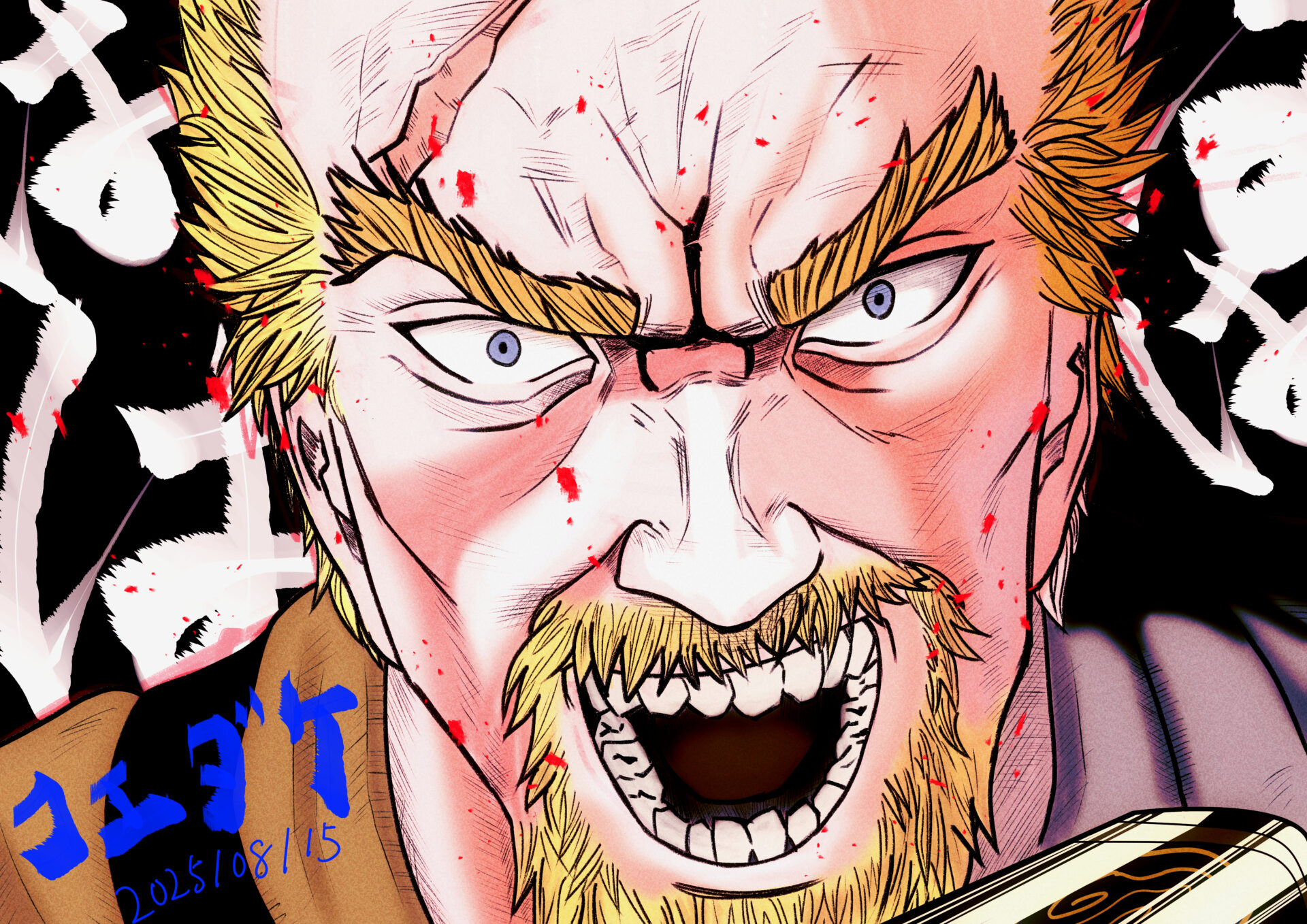

アシェラッドは創作キャラ!

漫画【ヴィンランド・サガ】内で、僕が最も好きなキャラクターである「アシェラッド」。史実で彼の存在は影も形もありません( ;∀;)

↓以前作った記事です!よければこちらも読んでください!

そもそも、史実でソルフィンが登場した時はすでに交易商となり、グズリーズと出会って結婚します。過去がまるで無いんです!

アシェラッドは、ソルフィンの過去を埋めるように幸村誠さんが作られたキャラですが、本当に最初はクズ野郎だけど、最後にはトルフィンに「父」と思われるくらいに影響を与えた、漫画史に残るキャラクターです!

カッコいいんだよねー!

漫画との違いを整理

史実における枠組みは、レイフの先行到達、ソルフィンの入植試行、先住民との交流と対立、数年での撤退という流れです。

漫画【ヴィンランド・サガ】では、物語上の緊張や人物関係の深みを生むため、主要人物の合流や対立構図の脚色、創作キャラクターの追加などが施されています。

また史実では登場時、すでに30歳近くでした。そしてそれ以上過去のことは描かれていません。しかし漫画では少年時代から描かれています。

もちろん作者の幸村誠さんの創作だとは思いますが、これが見事にハマっていてまるで本当にそういう道をトルフィンが生きてきたかのように描かれています。

アシェラッドは創作ですし、前述したとおりトルフィンとクヌートの直接的関係の描写も史料上の確証があるわけではありません。

一方で、レイフの西航やヴィンランドの話、妻グズリーズと息子スノッリの存在、入植と撤退という骨格は史実の中核に沿っています。

漫画【ヴィンランド・サガ】トルフィンのモデルは実在するのか??要点

- 漫画【ヴィンランド・サガ】主人公トルフィンのモデルは実在人物のソルフィン

- 活動は11世紀初頭の北大西洋世界に位置づく

- サガの二史料が人物像の一次的根拠となる

- ヴィンランド到達は考古学で強く補強される

- 1021年の年代特定が時代観の要点を示す

- 候補地は北米北東岸とする見解が有力

- 家畜同行は入植志向であった証左といえる

- 交易と緊張の併存が撤退の背景に重なる

- 漫画【ヴィンランド・サガ】では人物関係に創作の要素が加わる

- 史実の骨格と物語の演出は明確に区別可能

- 史実のクヌート王などとの接点は無い

- ヴァイキングでは無い

- 史実では交易商として登場する